提到博物馆,大家会想到那些高端大气的地方,比如庄严的国家博物馆、深邃的故宫博物院……其实,在京城还藏着很多带有另类色彩,颇具趣味的博物馆。比如安定门京城老物件陈列室,一千多件老物件串起了老北京人的吃穿住行;比如中华小吃博物馆,各种烹饪器具展示了各民族的饮食文化,这里不但能过眼瘾,还能“饱口福”,绝对是吃货的首选;再比如北京老爷车博物馆,除了“晒”各国经典藏车,中国自主品牌古董车绝对会燃起你的爱国心……这里收藏着一个“趣味北京”。

北京美发博物馆:展示从古至今的流行发式

你知道吗?在新石器时代人们就已经开始使用“发器”来梳理头发,功能与梳子类似;假发在宋代使用频繁;清末北京有整容行公益会,理发匠也归“整容行”管……北京美发博物馆的展览让记者了解了不少关于美发的小知识。

北京美发博物馆位于旧鼓楼外大街四联美发店的二层,于2015年开馆,是北京四联美发美容有限责任公司开办的。大约200平方米的展厅摆放着各种与美发有关的展品。据博物馆讲解员介绍,博物馆的展览分为四大部分,分别是云鬓凤钗、行业名师、梳理文明、四联发展与成立。

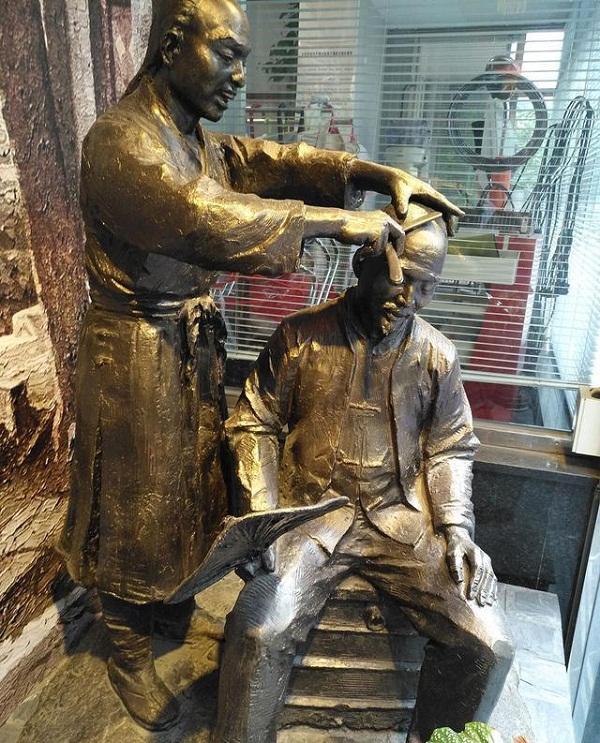

在展厅一角,记者看到一套木制的“剃头挑子”,在“挑子”旁边是各式各样的剃头推子。“早期的剃头推子是纯手动的,而且没有弹簧,拿着挺大,用起来费劲。后来发展成了带弹簧的推子。到了民国时期,电推子从国外被引进到国内。”讲解员介绍。

博物馆内,还展示着两块近百年历史的“鐾刀布”和一把美国理发椅,“这把理发椅,是四联美发店前身——四家上海理发店进北京时带过来的,也有六十多年的历史了。”

以前剃头匠全靠着走街串巷,使用的一种“唤头”的工具来当“大喇叭”。唤头,就是呼唤需要剃头的人来。在展厅里,记者看到了两件“唤头”,它是由两根条铁组成的,一头烧结成一个把儿,另一头两根铁微张,全长一尺二寸,左手拿着它,右手用一根五寸的大钉子,从两根条铁的缝隙中间向上挑,发出响亮的“当啷”声招揽生意,这就算是剃头的叫卖声。

根据讲解,在西周时期,人们就已经使用“发器”来梳理头发,其功能与当今所用的木梳相同。隋唐时期,发型、发式丰富多彩。宋代时期,假发使用频繁,其使用方法类似于今天的“头套”。明代出现了扁圆形发髻饰以花朵,之后又演变为金银丝挽结的发髻。在清代,皇室偏好的“大拉翅”是最著名的头发装饰,还有“管子”、“一字头”等。

据讲解员介绍,宋元时的理发匠开始有了行会,当时叫“净发社”。到了清末,北京出现了整容行公益会,这个行会也管理“理发业”。

在博物馆核心位置摆放着美发行业的祖师——罗祖之像,还陈列着两本“师徒契约”。现在虽然四联还保留着师徒传承,但已经简略了手续。

美发博物馆的面积不大,但是给不少参观者留下深刻的印象。一位参观者在博物馆的留言簿上写到,“看过展览,深感‘术业有专攻’,原来美发也有这样悠久的历史”,还有参观者有感而发“理发是令人羡慕的职业,虽然现在时代变化、经营模式也在变化,但人们对美的追求没有改变,希望美发博物馆一直开办下去,让更多人了解理发。”

北京大戚收音机电影机博物馆:收音机和电影机藏品万余件

近日,记者走进了北京大戚收音机电影机博物馆,里面琳琅满目的收音机电影机让记者大开眼界。对于出生在上世纪九十年代以前的人,收音机和电影机并不陌生,他们是人们了解外部世界的两个传统媒介。

北京大戚收音机电影机博物馆是迄今为止中国最大的私人收音机电影机博物馆,馆长是80后的小伙子戚建钢。他2005年开始收藏电影机、收音机。“作为收音机和电影机爱好者,我们有责任保存这段历史,并以实物的形式展现这段历史。”戚建钢激动地说,“为筹建北京大戚收音机电影机博物馆,我们历时十余年时间,已收藏不同类别、不同年代、不同国家生产的各种收音机和电影机及其相关藏品一万余件。”

2011年8月25日,博物馆在闻名世界的画家村“通州区宋庄镇小堡村”破土动工。2011年12月7日,建筑主体顺利封顶,建筑面积8402平方米。2013年5月1日正式开馆。

记者在参观中,一款老式电影放映机吸引了记者的目光。这款放映机的名字是EDISON 35mm瓦斯光源手摇电影放映机。据馆内工作人员介绍,这款电影放映机于1895年产自美国,是该馆收藏的年代最早的一台电影放映机,也是全世界罕见的一台放映机,堪称这个博物馆的“镇馆之宝”。

而前苏联产的“大红星牌”电子管收音机也吸引了记者的注意。

“我馆展出的这台收音机是前苏联领导人斯大林在毛泽东主席60岁生日的时候送给他的生日礼物,当时一共送给我国600台,这台就是其中之一。从造型上来讲,是很典型的苏联设计风格。”馆内工作人员告诉记者。

北京大戚收音机电影机博物馆打破了很多的第一。规模第一,藏品数量第一,种类第一。徜徉在博物馆内,睁开眼睛能追寻到放映机的发展史;静下来,能感受到历史的脚步声,唤起心灵深处的那份纯真记忆,真是太美好了。

“在这里您不仅可以看到世界上最早的电影机、收音机。还可以自己动手用老式电影机放映电影,亲自感受老式电子管收音机的音质效果,更能够自己动手制作收音机。博物拥有130座位的电影厅,可以看到老式电影机放映出的胶片电影,带您穿越回七十年代电影院的感觉。从胶片到数字、从电子管到晶体管,电影机和收音机的历史变迁需要您自己来探索。”馆内工作人员用热情洋溢的语言介绍着。在藏品中穿梭,不禁让人感叹科技的发展和进步。

北京老爷车博物馆:国产品牌燃起你的红色激情

如果你既是汽车发烧友又怀揣爱国心,那么北京老爷车博物馆一定不可错过。它是迄今为止全球唯一一家珍藏中国自主品牌古董车的博物馆,那些红色激情年代的经典藏车,以及可以见证中国历史及汽车发展的车型,足以反映新中国由弱变强发展壮大的历程和综合国力的提升。

提到老爷车博物馆,很多人容易和北京汽车博物馆混淆。其实,这两家博物馆虽说都是展车,但老爷车博物馆是由私人独资开办。馆长雒文有是河北承德人。最初老雒收藏老爷车是出于爱好,1998年参加过路易威登国际老爷车拉力赛后,让他萌生了建博物馆的想法。当时,雒文有作为中国唯一的车手,他驾驶的红旗车是当年聂荣臻元帅的座驾,刚一亮相就赢得数千观众长时间的鼓掌欢呼,驶过天安门时,东西长安街上来往的汽车纷纷摁响喇叭向红旗车致意。这让老雒产生了一种民族自豪感,他想建一个博物馆让更多的人分享。

初到北京老爷车博物馆,你一定会被它三维立体感十足的前卫造型吸引住,要不是左上角“老爷车博物馆”字样和停放在门后的北汽勇士,你或许认为这是一家科技或运动场馆。

当你把目光转移到博物馆大门口的时候,那扇对开的大门被漆成了中国国旗的图案。你可以想象,当大门紧闭的时候,你眼前就是一面超大的国旗,威严肃穆,快把国旗放进心中走进这家博物馆吧。

进入博物馆的第一秒,将再次燃起你强烈的爱国情怀,红色展板上叙述着博物馆建立至今的发展历程,更奠定了整座展馆的主题与基调。在博物馆内收藏的160辆经典车型中,有86辆为老式汽车,包括几乎所有型号的早期国产汽车。

馆内长长的历史墙讲述着古今中外与汽车相关的大事件,有关中国品牌汽车发展部分尤为详细,“解放”车的来由,为什么叫“东风”,老上海、老红旗的故事为你一一道来。

来到国内汽车展区,新中国成立初期汽车工业代表车型依次排列,霸气十足。你可以看到:北汽生产的“东方红”牌轿车、第一代210军用越野车;上汽生产的“上海”牌检阅车、第一代上海“凤凰”牌轿车、上海58—I等上海汽车系列;一汽生产的“红旗”牌检阅车、第一代“红旗”牌轿车、红旗轿车系列等,每个品牌的轿车都有着不同凡响的历史。

这辆新中国生产的第一辆汽车解放CA10,它的诞生结束了我国不能制造汽车的历史,而由解放创造的辉煌,至今依然被人所称道,当时奔驰在道路上的汽车,每两辆就有一辆是解放牌。从1956年下线至1986年停产,解放创造了1281502辆产量的历史。

提起最早的国产小轿车我们都会想到红旗,来到老爷车博物馆才知道,其实第一台国产小汽车叫“东风”,这辆东风牌轿车是中国的第一辆轿车,完全依靠手工打造而成。车身是喜气洋洋的中国红,引擎盖上的车标是一条金光闪闪的龙,尾灯则是古典的宫灯,极富中国特色。据说,当时为了向“八一”献礼,仅仅用了33天就打造完成。

如果你在这里感受到了强烈的民族自豪感,那就对了。事实上,这里拥有着目前国内规模最大、数量最多的红旗展车群。

红旗轿车作为展品中的“主角”,其中一辆1972年生产的敞篷红旗检阅车,曾经接待过多位外国元首,记载了中国外交史上的很多重要时刻。它的后排为翻转座椅,可以半靠半坐,高度不减,能缓解检阅时长久站立的疲劳,这样的设计理念在今天看来也不过时。“镇馆之宝”是一辆加长红旗轿车,车身长10.8米,三开门,车内冰柜、空调、真皮沙发、电视、电话一应俱全,能容纳10人在里面开会。上世纪70年代能生产出这样的车,绝对算得上超水平发挥,堪称“孤本”。

除了自主品牌外,在这里,你还能看到各国各时代的珍贵车型,这里部分馆藏品甚至是国际稀缺品牌、绝版品牌,美国道奇、德国奔驰、法国雪铁龙、英国莫利斯、前苏联吉斯等经典车型,这里都能看到,它们记录了世界汽车工业的发展史,其价值无法用金钱衡量。

中华小吃博物馆:“能吃”的博物馆吃货首选

周末,记者走进了中华小吃博物馆,它坐落在北京丰台丽泽金融商务区内,2010年6月1日开馆,与中华万丰小吃一起总占地面积1.6万平方米,分三层楼。整体建筑既富民族传统,又具时代特色,展示了我国各民族民间小吃文化与发展成就。

走进中华小吃博物馆内,记者立刻被古色古香的各种藏品深深吸引住了。据馆内工作人员介绍,馆内陈列千余件和饮食文化相关的老物件和图片,是我国首次以小吃作为主题的民间博物馆。馆内藏品有汉代的食鼎,明代的食盒,明、清时期的各种烹饪器具,老字号牌匾,已消失的行业用具和各种票据、服饰等。这些老物件展品不但记录了我国各地民间小吃的变迁,而且见证了中华民族的智慧和厚重的饮食文化。

记者在参观时,发现一个古色古香的大茶壶,觉得很有趣,就询问了馆内人员,他们告诉我,说这不叫“大茶壶”,叫“茶汤壶”。原来,茶汤在明、清时已盛于北京,作为明代皇家茶点,因把水烧开后用龙嘴大铜壶冲制如沏茶一般故名“茶汤”。冲茶汤的师傅一手端碗,一手掀起铜壶,壶嘴向下倾斜,一股沸水直冲碗内,水满汤熟。茶汤分为山东茶汤和北京茶汤,老北京茶汤特色是秫米面(高梁米面茶汤)、调料有红糖、白糖、青丝、红丝、芝麻、核桃仁、什锦果脯、葡萄干、京糕条、松子仁。用滚开水把秫米面冲成稀糊状,加上各种调料,就可食用,吃起来又香又甜又滑爽,极为可口。

除了茶汤壶,形态各异的“糕点模具”也吸引了记者的目光。馆内工作人员介绍说,旧时过中秋,自制月饼几乎是家家户户一个不可缺少的节目。这样,打月饼的模子,便成为当时百姓人家不可缺少的生活用品。月饼是自制的,一家有一家的特色,打月饼的模子自然也是形状各异、千姿百态。月饼模具的文字和图案都体现了丰厚的文化寓意,一件件雕刻精致的月饼模子堪称民间工艺品。月饼模子的历史似乎也应追溯到宋代。民间的月饼模子多为木质,且多为杜梨木所制。

如今,月饼模子早已淡出了我们的生活。它在成为一种日渐罕见的精美收藏品的同时,也成为了社会生活发展变迁的珍贵见证。

见到“梯形”的“红布棉套”时,记者觉得很有趣,但是很难想象它们以前是做什么用的,其中一个上面,还绣着一龙一凤,而且是凤在上龙在下。“这很明显就是慈禧太后时期的,这个‘红布棉套’叫壶套。”工作人员说。

原来,过去北京城内有许多茶馆,因为北方冬天气候寒冷,许多茶楼就研制了茶壶保温的壶套,即保温又美观,所有壶套全部是手工制作,每个都别具特色,尤其纯手工刺绣,反映出当时百姓的美好祝愿。

“京城所有茶壶保温套基本都是葫芦形状,其意既有福、禄、寿、喜也有靠山的吉祥寓意。随着历史的变迁,到了1956年前后此物件基本在茶楼和市面上消失,成为历史。”工作人员告诉记者。

在小吃博物馆内,记者还见到了古色古香的轿子。轿子的周身雕刻着各种人物和图案,美不胜收。

看了旁边的文字介绍,记者了解到,轿子是中国古代一种特殊的交通工具,用人力肩抬而行。“轿”的名称起于宋代。在此之前通称“肩舆”,据史书记载,夏朝时就出现了轿。据《尚书》记载,大禹治水之时,奔走四方,曾经就乘坐过轿子。但轿子在先秦时代还很少见。

清朝入关后,按明朝惯例使用轿子,并继续强调轿制的等级,规定:三品以上京官使用四人轿,出京可以坐八人抬的轿,外省督抚都使用八人轿,普通官员坐四人轿。所以,“八抬大轿”成为高级官员的出行标志。民间一般为二人抬轿,只有娶亲用的花轿允许八人抬轿。轿帷用料也有一定规格。

来源:百度